公開:2025年7月14日

12分で読めます

Claude Code × GitLab:AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。

目次

- はじめに: AI活用の新時代を切り拓く効率的なソフトウェア開発

- Claude Codeとは何か?

- GitLabのCLIであるGLabの紹介

- Claude CodeとGLabを組み合わせた開発の流れ

- AIを使った開発の今後の広がりについて

- まとめ

- よくある質問

はじめに: AI活用の新時代を切り拓く効率的なソフトウェア開発

この記事を読むと、エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法がわかるようになります。

Claude Codeとは何か?

Claude Codeとはエージェント型AIで、ターミナル上でAIにコマンドを実行させることで既存ツールを使いながら効率的に開発できます。

GitLabのCLIであるGLabの紹介

GLabはオープンソースのGitLab CLIツールです。GLabをターミナルに統合し、作業中のコマンドラインツールや、IDEの中に表示できます。GitLabのWebUIにアクセスするためにブラウザのウィンドウやタブに切り替える必要がなくなり、マージリクエストの作成やパイプラインの状況の確認など、様々なことを直感的にコマンドラインで実行可能になります。

Claude CodeとGLabを組み合わせた開発の流れ

Claude Codeとglabのインストール

ここでは個別のインストール方法や導入の仕方については割愛しますが、下記の公式サイトが参考になると思いますのでご確認ください。

Claude Code: https://docs.anthropic.com/ja/docs/claude-code/overview

GLab: https://gitlab.com/gitlab-org/cli/-/blob/main/README.md

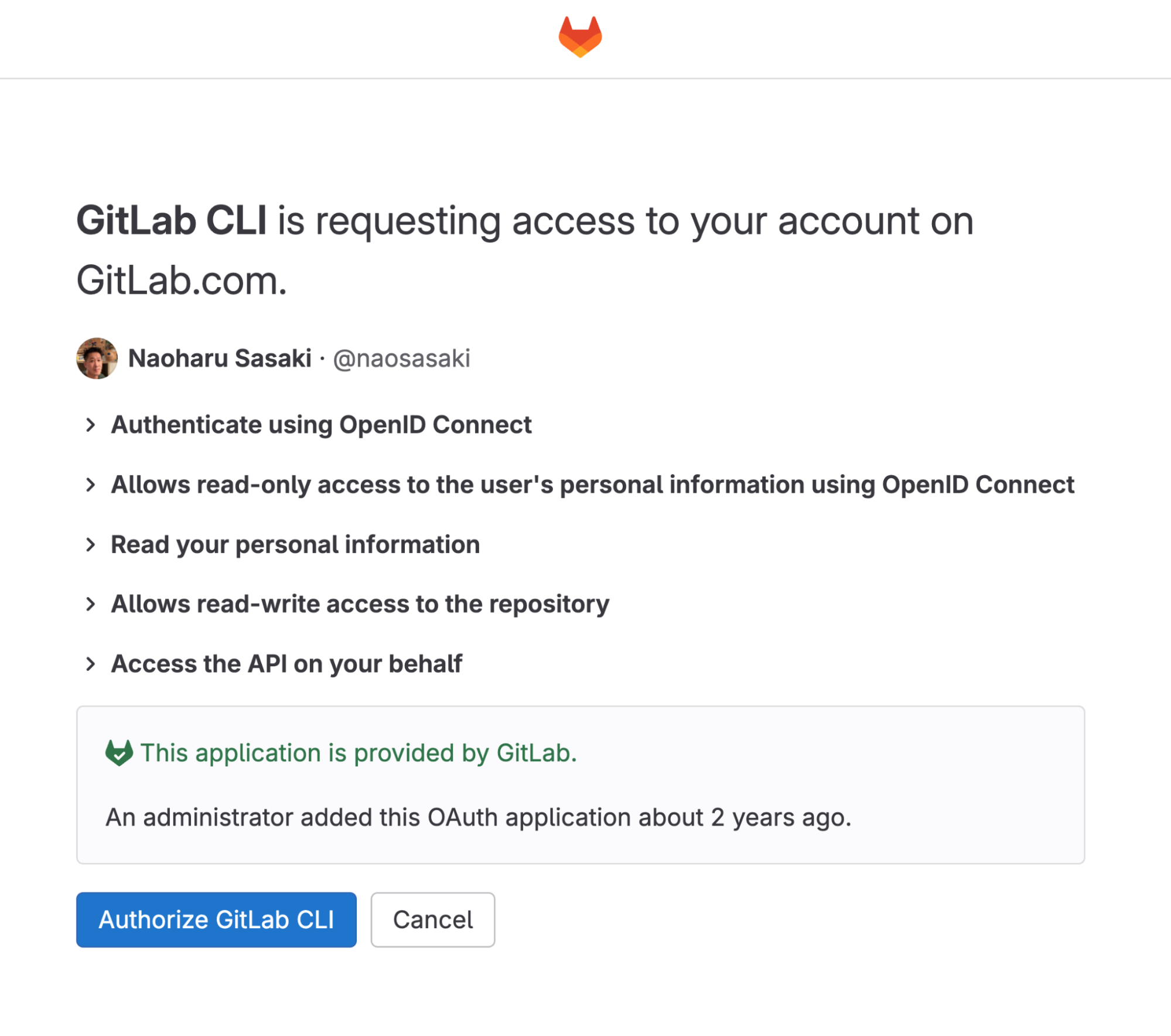

GitLabの認証情報を設定

まずはGLabのセットアップをしていきましょう。GLabでGitLabサーバーにログインします。

$ glab auth login

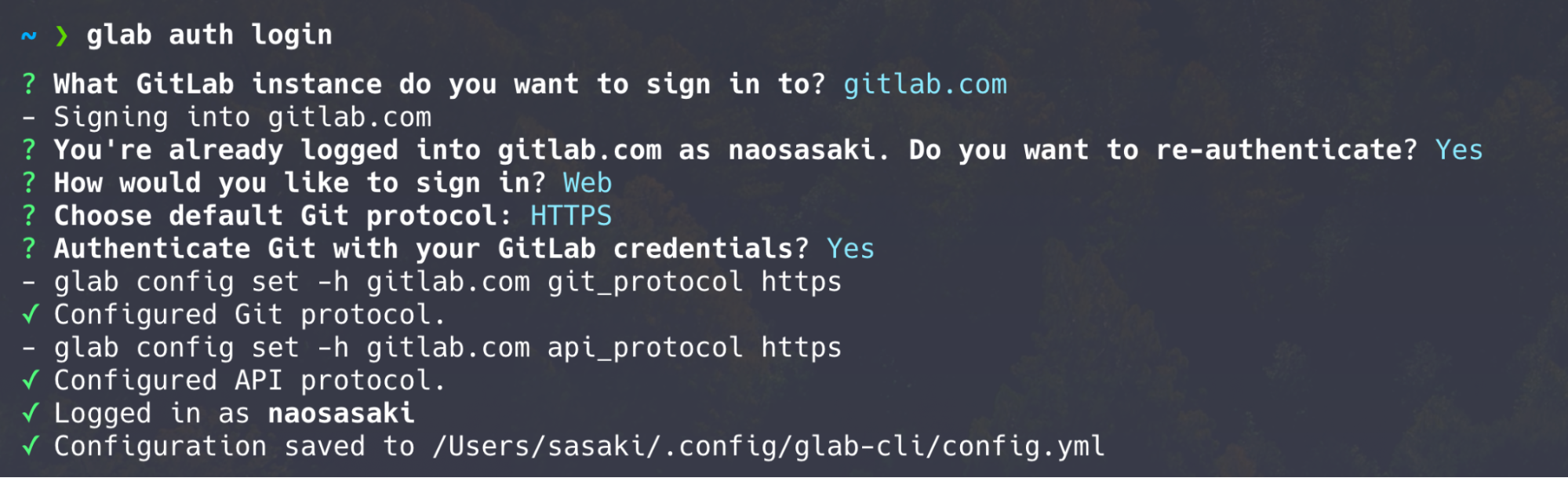

上記を実行すると、ログインするサーバーの先を問われるので、選びます。続いて、Tokenによるログインか、Webブラウザを使って認証するか聞かれるため、これも好きな方を選んでください。下記は、Webを選んだ場合の画面です。

次に、Gitクライアントが通信するデフォルトのプロトコルを聞かれるので、これも好きなものを選んでください。環境によってはSSHプロトコルの通信が制限されている場合もあるかと思うので、そのような場合はHTTPSを選ぶことをおすすめします。

最後に、Gitの認証にもCredentialsの認証情報使うかを問われるため、これも選んでいただければと思います。 Yesの場合は、GitのHTTPS認証にもglabのPersonal Access Token(PAT)を使うよう.gitconfigに設定され、Noを選んだ場合は、glabでIssueやMRの操作をする一方で、Gitのpush/pullは従来通りのSSHや別途設定した認証方式で行う必要があります。

初期の設定が終わった画面を下記に示します。

開発対象プロジェクトのclone

次に、Claude Codeに指示を与えて、glabコマンドを使って、リモートリポジトリからcloneします。下記のコマンドでClaude Codeを起動します。

$ claude

既にGLabで認証は終わっているため、作業するプロジェクトのリポジトリをcloneするように指示を与えます。

> GitLab上で自分が参加しているプロジェクトを表示してください

上記のようにプロンプトするとClaude Codeが

$ glab repo list

などを実行してくれると思います。次に、作業したいリポジトリを上記から選び、Cloneします。プロジェクト名は各自の環境に合わせて指定してください。

> プロジェクト naosasaki-demo/study/spring-demo をcloneしてください

Claude Codeの処理が終わると、一度Claude Codeを終了し、ターミナルでディレクトリを確認すると、cloneされたディレクトリが作られていることがわかると思います。

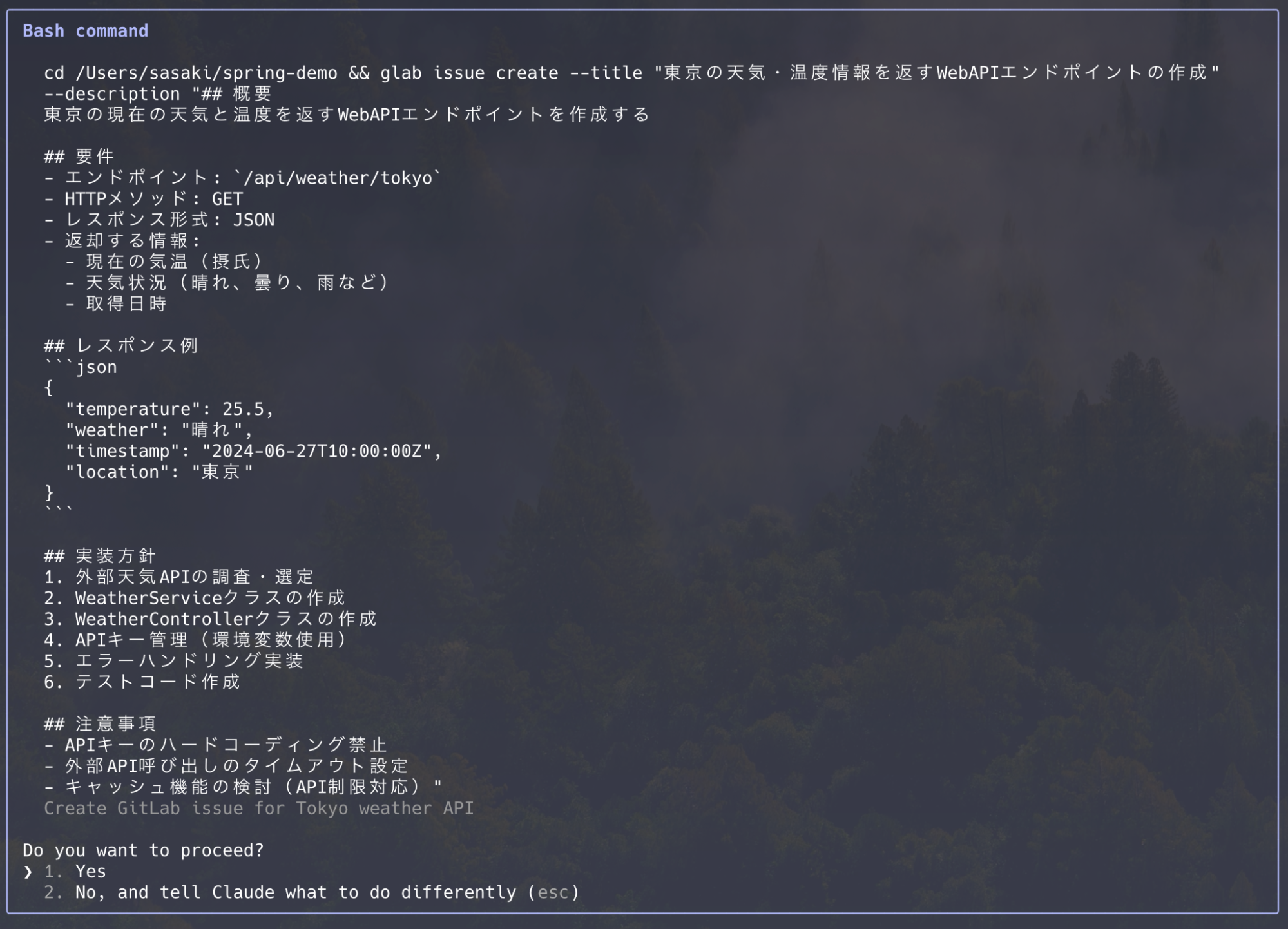

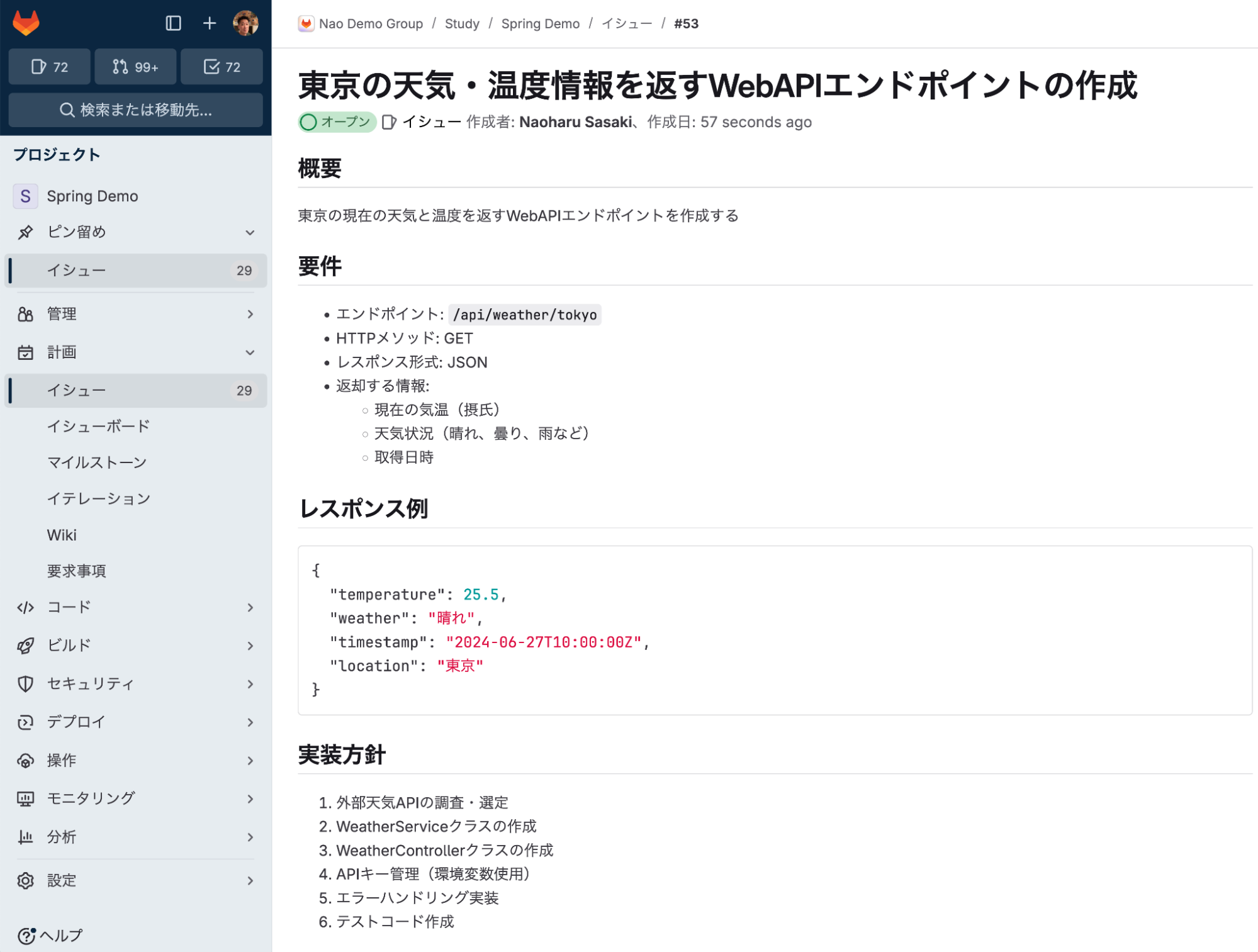

新しいIssueの作成

次に、このプロジェクトに新しくイシューを作りたいと思います。通常であればWebブラウザでGitLabにアクセスしイシューを登録しますが、GLabとClaude Codeを使って、IDEやターミナル画面から作ってみたいと思います。

> このプロジェクトに新しいイシューを作ってください。内容は、今の東京の温度と天気を返すWebAPIのエンドポイントを作成します。

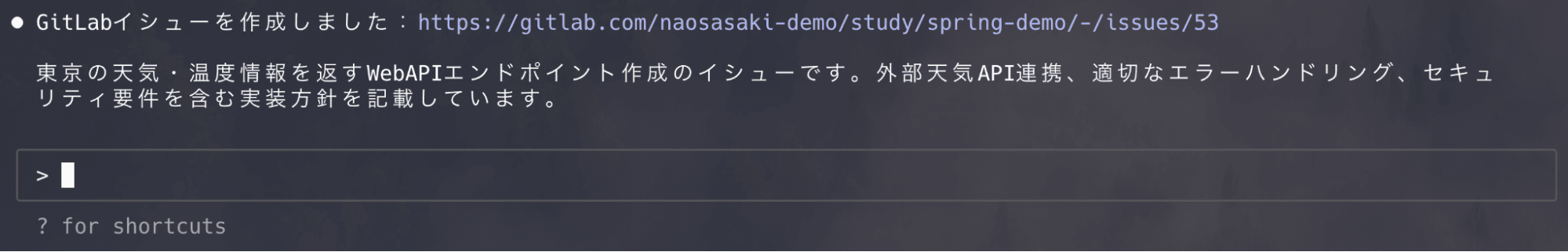

上記のようにglabを使ってイシューを作成するコマンドが提案されます。またイシューのなかの記載もある程度書いてくれていることがわかります。

ブラウザでアクセスしても、正しく作られていることがわかります。

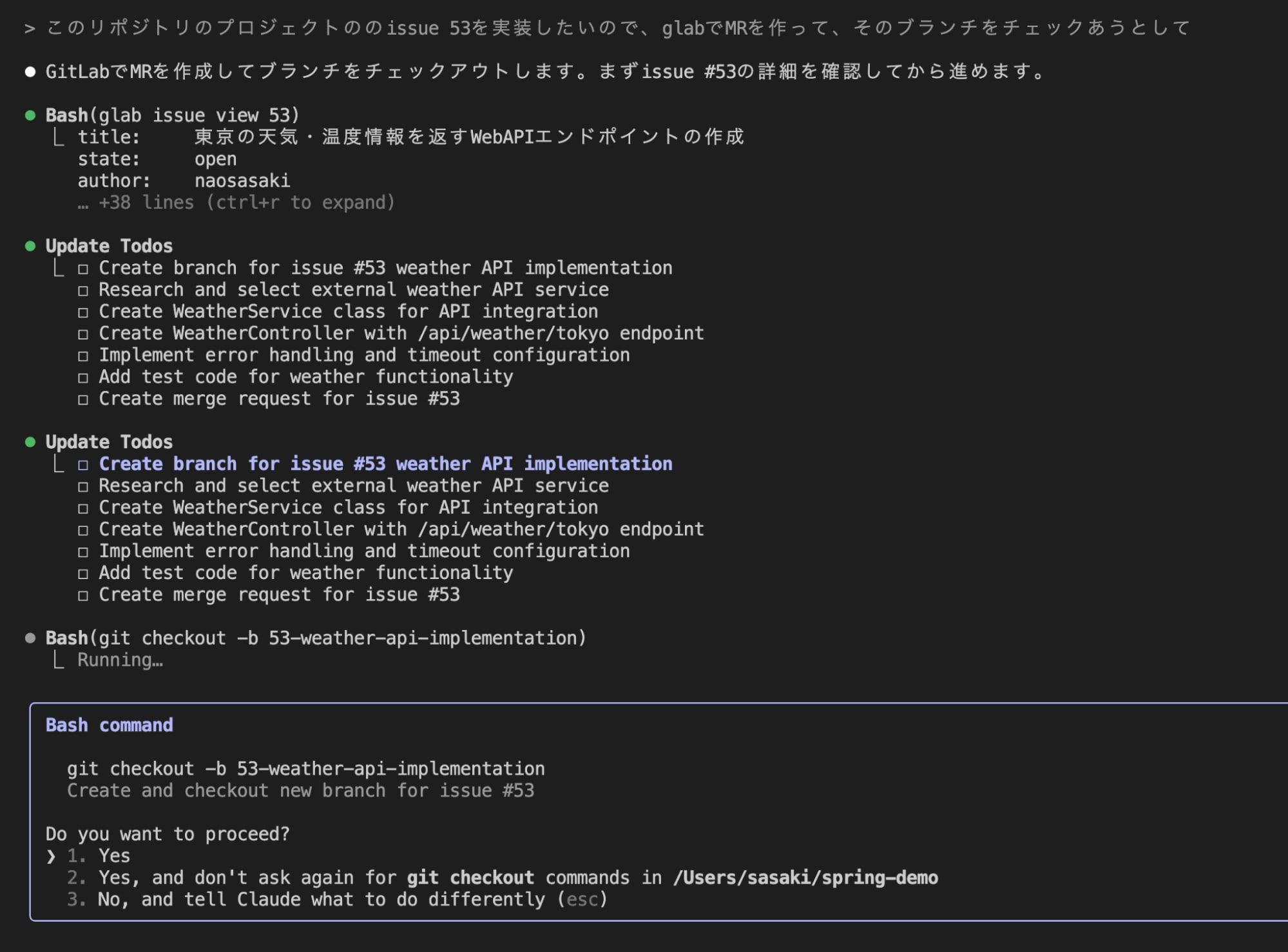

マージリクエストとブランチの作成と作業開始

次に、実際のこのIssueの内容を実装していきたいと思います。ここからはIDEのVisual Studio Codeも利用していきたいと思います。Visual Studio Codeを起動し、内蔵されたターミナルを開き、そこでClaude Codeを起動します。

早速、先ほど作ったイシューからマージリクエストを作って、その中で作業をしていきたいと思います。

> このリポジトリのプロジェクトのissue 53を実装したいので、glabでMRを作って、そのブランチをチェックアウトして

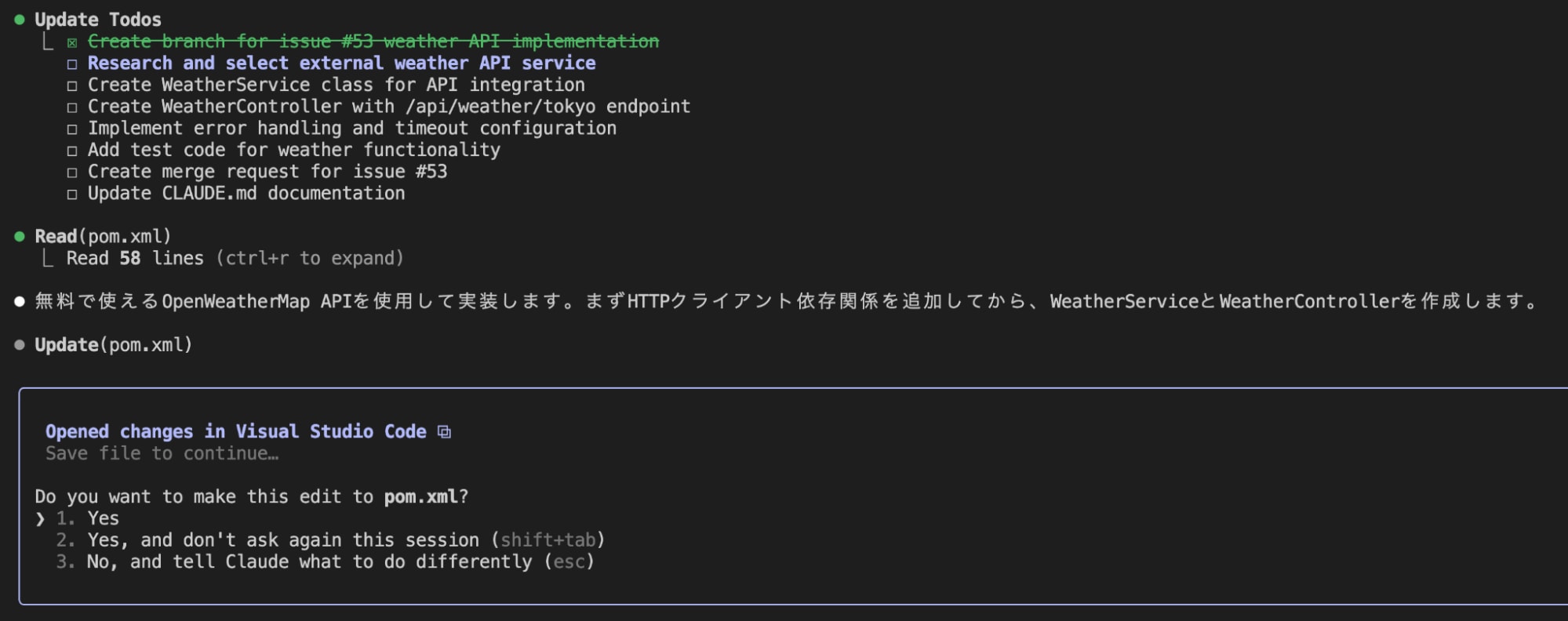

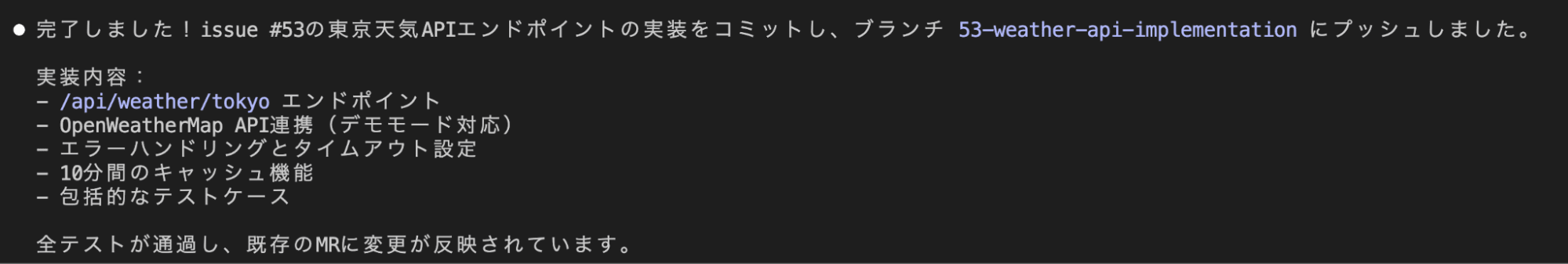

コードの編集と検証

> イシューの記載に基づいて実装してください。また、リポジトリ内部のドキュメントも追加に伴って更新してください。

OpenWeatherMap APIを使うことを提案してくれています。そのほかにも、いくつかのクラスを作成することを提案されるので、中身を確認しつつ、それを受け入れ、git pushなども依頼します。

レビューとCI/CDの確認

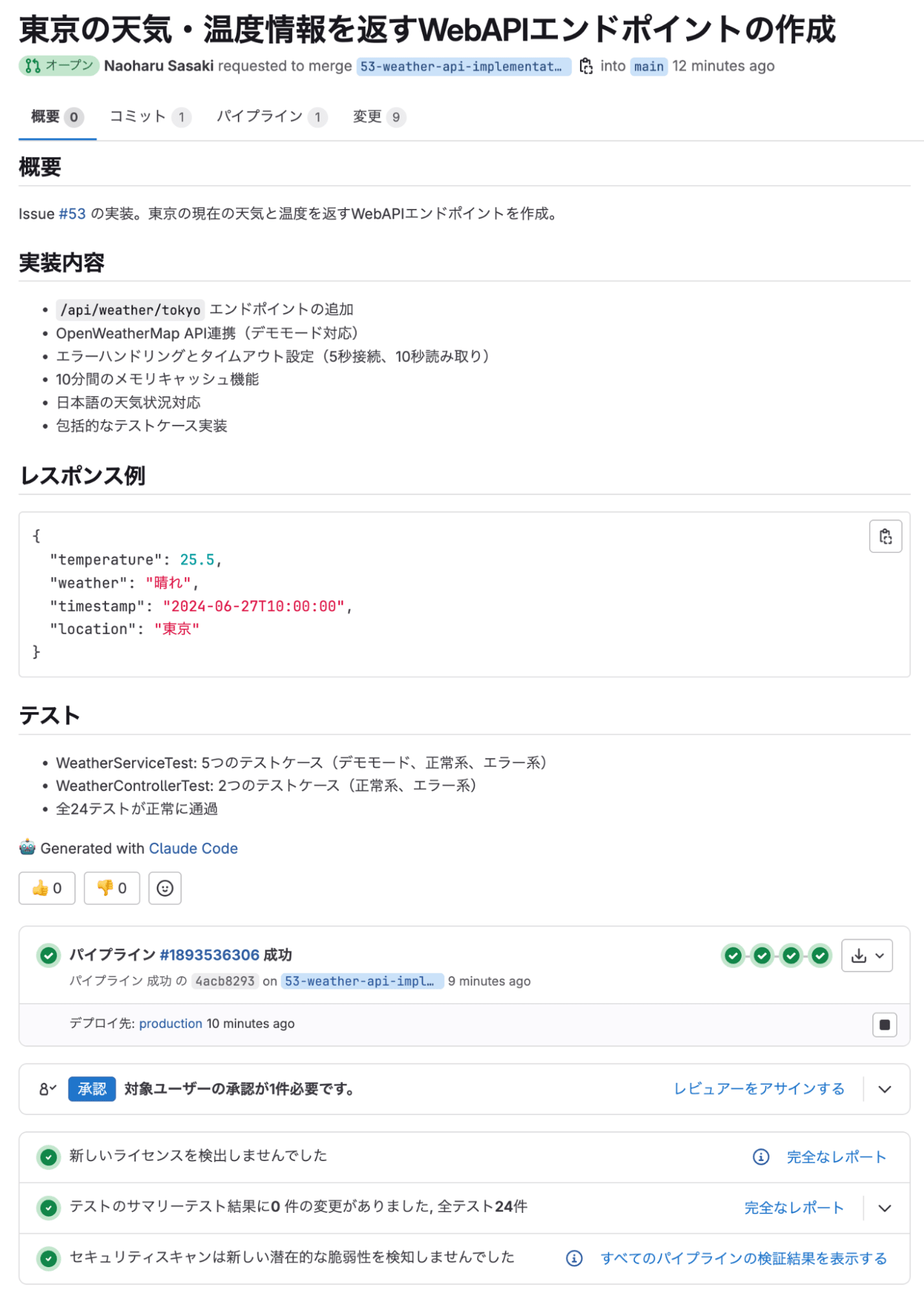

実際にマージリクエストを確認すると、ローカルで作成した変更がプッシュされ、GitLab側のCI/CDでの単体テストや、セキュリティスキャンなども正常に実行され、問題なく終了していることがわかりました。

しかし、テストが通っていても、それが適切な方法で実装されているか、非機能的な観点で問題がないかは別途確認する必要があります。ここでGitLab Duo in merge requestsという機能を利用して、GitLabのAI機能であるGitLab Duoにレビューを依頼してみたいと思います。

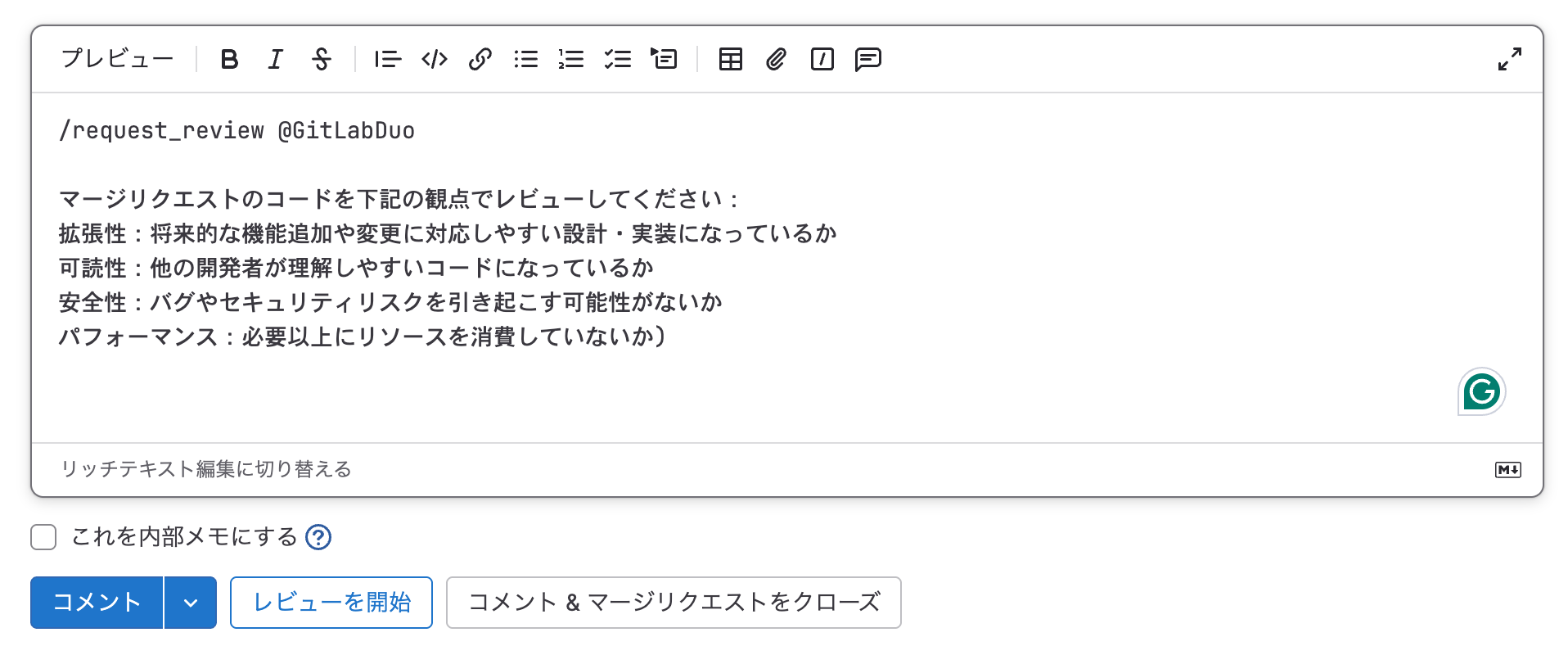

マージリクエストのコメントでレビューをリクエストし、レビュアーとしてDuoを指定します。この時、レビューの観点なども同時に与えることができます。下記のようにコメントでレビューをDuoに依頼します。

/request_review @GitLabDuo

マージリクエストのコードを下記の観点でレビューしてください:

拡張性:将来的な機能追加や変更に対応しやすい設計・実装になっているか 可読性:他の開発者が理解しやすいコードになっているか 安全性:バグやセキュリティリスクを引き起こす可能性がないか パフォーマンス:必要以上にリソースを消費していないか

上記をコメントすることで、Duoにレビューを依頼できます。

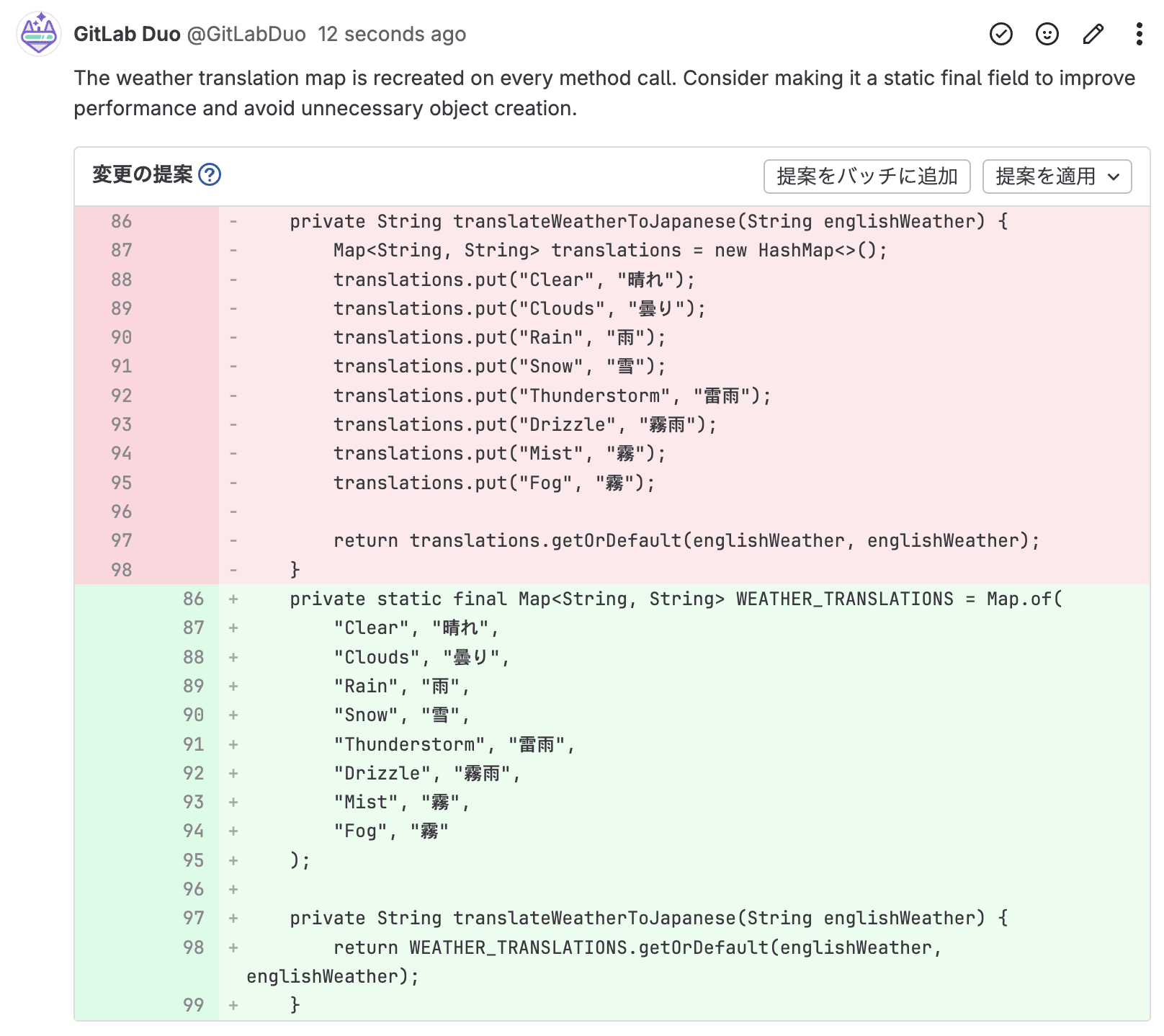

実際にレビュー指摘がありました。

Duoの指摘のとおり、Claude Codeが生成した元のコードでは、translateWeatherToJapanese メソッドが呼ばれるたびに HashMap が新しく作成されています。これはパフォーマンスの低下や不要なオブジェクト生成につながります。Duoは「このマップは不変であり、再利用可能なので static final にすべき」と提案しています。これの指摘は確かにその通りなので、マージリクエスト上でこの指摘と、変更の提案を受け入れます。

この変更の受け入れ自体も、ソースコードの変更なので、受け入れたらCI/CDパイプラインが動き出して、再度自動的にセキュリティスキャンや単体テスト実施されます。再度CI/CDパイプラインが動き、問題がなかったためmainブランチにマージしました。これでこの機能の開発は完了です。

AIを使った開発の今後の広がりについて

AIは「補助ツール」から「実行の主体」へ

従来のチャットベースのインタラクティブな開発支援、すなわち一問一答のやり取りを繰り返しながら人間が主導で手を動かしていた開発スタイルから、いま大きな転換が始まっています。

GLabのようなCLIツールやWebAPIと、エージェンティックAIを組み合わせることで、「命令→実行→ステータス確認→再試行」といった一連の開発オペレーションを、AIが自律的かつ反復的に担う、まさに実行主体としてのAIへの進化が進んでいます。

これは単なる補助からの脱却であり、ソフトウェア開発における人と機械の役割分担そのものを再定義しつつあります。人間は「何を実現したいか」を定義し、AIは「どう実現するか」を粘り強く試行錯誤していく、そんな協働の形が、現実の開発現場に静かに浸透し始めています。

レビューとガバナンスの重要性

AIによってコードが自動生成されるようになった今、開発効率が飛躍的に向上する一方で、「そのコードは本当に安全か?」「人間はAIの出力を正しくレビューできるのか?」といった新たな課題が生まれています。

人間の作業と同様に、AIによって生成されたコードは、動作するからといって、品質が担保されているとは限りません。

こうした背景から、組織的にAIを活用していくには、コードの品質・セキュリティ・コンプライアンスを保証する仕組みを開発プロセスに組み込むことが不可欠です。

今回は、コードの生成にClaude Codeを利用しましたが、そのコードに含まれる性能的な懸念をGitLab Duoによるレビューで摘出することができました。

その他にも、GitLabでは「パイプライン実行ポリシー」を用いることで、プロジェクト単位ではなくグループやサブグループに対して、SASTや依存関係スキャン、シークレット検出などのセキュリティジョブを強制適用することが可能です。

このように、AIによる開発支援とセキュリティ・品質管理の自動化を同時に実現できるのは、DevSecOpsを包括的に支援するプラットフォームであるGitLabの強みといえます。

まとめ

この記事では、Claude CodeのようなAIエージェントと、GitLab公式CLIツールGLabを組み合わせることで、自然言語によるコード生成からGitLab上でのイシュー管理やマージリクエスト作成までをAIエージェントにやってもらうことで、開発効率を向上させる例を紹介しました。一方で、AIエージェントが生成するコードの品質を担保するには、GitLabのセキュリティスキャンやパイプライン実行ポリシーを活用した自動検証の仕組みが欠かせません。AIと人間、それぞれの強みを活かした開発フローが、今後ますます重要になっていくでしょう。

今すぐ始められる:GitLabでAIを使ったソフトウェア開発を体験しよう

よくある質問

Q1: GitLabのAI機能にはどのようなものがありますか?

A1: GitLabのAI機能「GitLab Duo」には、ソースコードの提案、テストケース/コードの生成はもちろん、脆弱性の自動修復や、CI/CD失敗時の根本原因分析など、ソフトウェア開発全体に対するAIによる支援機能群が含まれています。

Q2: GitLab Duoはユーザーのソースコードを学習に使いますか?

A2: いいえ。GitLab Duoは利用者のコードやデータをモデルの再学習には使用しません。GitLabはユーザーデータのプライバシーとセキュリティを重視しており、企業向けにも安心して利用できる設計となっています。詳細については、GitLab AI Transparency Centerをご確認ください。

Q3: Claude Codeとは何ですか?

A3: Claude Codeとはエージェント型AIで、ターミナル上でAIにコマンドを実行させることで既存ツールを使いながら効率的に開発できます。

Q4: GitLab CLIのGLabとは何ですか?

A4: GLabは、GitLab公式が提供するオープンソースのCLIツールです。GLabをターミナルに統合し、作業中のコマンドラインツールや、IDEの中に表示できます。